碳纤维材料的五大核心缺陷及行业解决方案

所在栏目:行业快讯

发布时间:2025-04-29 15:02:58

关注度:12

开头:

碳纤维材料被誉为”黑色黄金”,凭借其轻量化、高强度、耐腐蚀等特性,在航空航天、新能源汽车、体育器材等领域掀起革命。然而,这种看似的材料并非毫无短板——从生产成本到实际应用中的隐性风险,碳纤维的缺陷正成为制约行业发展的关键瓶颈。本文将深度剖析其技术痛点,并揭示如何通过先进检测技术实现安全可控的应用突破。

一、高成本背后的产业化难题

碳纤维生产的复杂工艺导致其价格居高不下。聚丙烯腈基碳纤维的单吨成本高达15-20万元,是铝合金的10倍以上。这种成本压力直接传导至下游产业,例如新能源汽车制造商需在轻量化与成本控制间艰难平衡。更严峻的是,生产过程中微小的工艺偏差会导致纤维均匀性下降,进而引发材料性能波动。

二、各向异性带来的设计挑战

不同于金属材料的均质特性,碳纤维的强度具有显著方向依赖性。层间剪切强度仅为拉伸强度的5%-10%,这种各向异性特征要求工程师必须精准预判受力方向。在2021年某高铁车体项目中,就曾因铺层角度设计误差导致构件过早失效,造成上千万元损失。

三、抗冲击性能的致命软肋

虽然碳纤维的静态强度优异,但其抗冲击韧性却不足铝合金的1/3。2019年F1赛事中,某车队因碳纤维底盘遭受碎石撞击引发结构性裂纹,直接导致赛车退赛。这种脆性特征在复杂工况下可能引发灾难性后果,特别是在航空发动机叶片等动态部件中的应用风险尤为突出。

四、导电性引发的隐性风险

碳纤维的导电特性是把双刃剑。在风力发电机组中,雷击导致的碳纤维叶片击穿事故年损失超2亿元。更隐蔽的是,当碳纤维复合材料与金属件结合时,可能形成电化学腐蚀微电池,这种腐蚀往往从内部开始,常规目视检测难以发现。

五、回收困境与环保悖论

全球每年产生超过12万吨碳纤维废弃物,但现有回收技术要么能耗过高(热解法需600℃以上高温),要么损伤纤维性能(机械粉碎法)。化学溶解法的溶剂回收率不足70%,导致二次污染风险,这与碳纤维轻量化带来的环保效益形成尖锐矛盾。

破局关键:智能检测技术革新

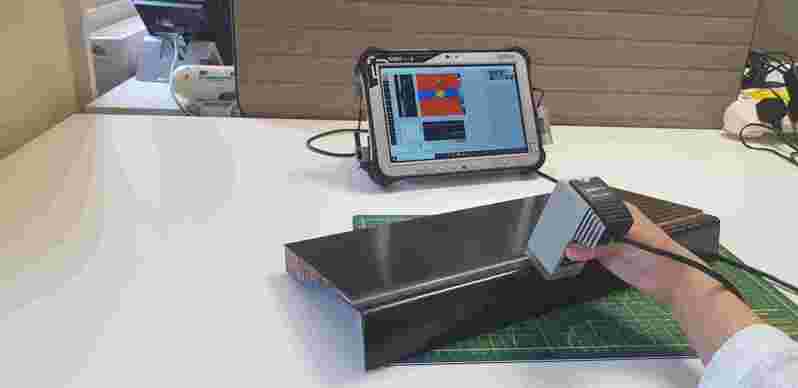

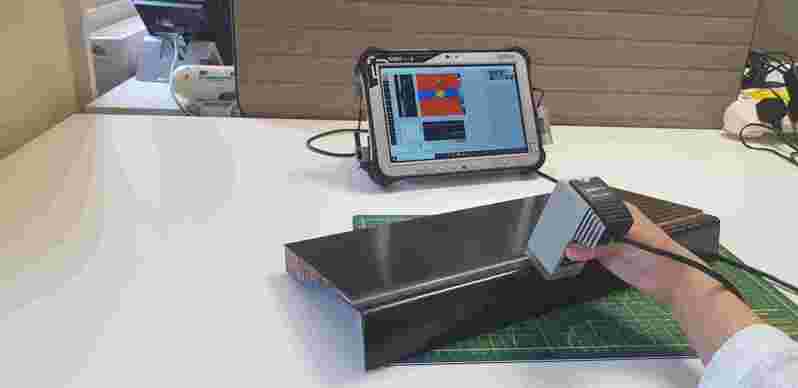

面对这些缺陷,精准的无损检测(NDT)成为保障碳纤维应用安全的核心防线。传统超声波检测设备存在耦合剂污染、曲面适应差等痛点,而最新上市的Dolphicam2智能检测系统通过四大创新实现技术突破:

革命性空气耦合技术:无需耦合剂,检测速度提升300%,特别适合航空航天构件的高效筛查

128通道矩阵阵列:0.1mm级分辨率精准识别分层、孔隙等内部缺陷

AI智能诊断系统:内置2000+案例数据库,可自动匹配缺陷类型并生成三维损伤图谱

便携式一体化设计:重量仅3.2kg,在风电塔筒、车架等现场检测场景展现卓越适应性

青岛纵横仪器:守护材料安全的中国力量

作为复合材料无损检测领域的企业,青岛纵横仪器有限公司自主研发的检测设备已服务商飞C919、中车智轨等国家重大工程。其技术团队开发的多频涡流-太赫兹融合检测技术,可同步捕捉导电异常与树脂固化缺陷,检测精度达到军工级标准。

如需获取Dolphicam2详细技术参数或预约现场演示,请致电135-0542-5410,我们的工程师将为您提供从材料选型到全生命周期管理的定制化解决方案。

继续阅读与本文相关的标签